Без четкого плана даже самый большой рекламный бюджет можно потратить впустую. Медиаплан помогает распределить ресурсы, согласовать действия между подрядчиками и не упустить важные сроки. В этой статье разберем, как составить медиаплан, что в него включить, откуда брать данные и как оценивать результат.

Что такое медиаплан

Медиаплан — это документ, в котором расписано, где, когда и какую рекламу будет размещать бренд. Это помогает заранее распределить бюджет, выбрать подходящие площадки, рассчитать охваты и спрогнозировать результат размещения. По сути, медиаплан — это навигатор кампании, который отвечает на ключевые вопросы. Например:

- какие каналы использовать: соцсети, контекст, блогеры, наружка;

- какие форматы запускать: баннеры, сторис, видео, нативные публикации;

- сколько денег пойдет на каждый инструмент;

- какой результат планируем получить: лиды, клики, заявки, рост трафика;

- сколько будет стоить каждый лид или клик.

Важно не путать медиаплан с контент-планом. В контент-плане отражены темы и рубрики для публикаций, которые бренд готовит для соцсетей, блога или рассылки. А медиаплан нужен, чтобы сфокусироваться на платном размещении рекламы и бюджете на нее в разных каналах.

Такой документ позволяет не действовать хаотично, а заранее понимать, какие инструменты и в какой последовательности дадут результат. А главное — предусмотреть риски и контролировать эффективность кампаний на каждом этапе.

| Пример. Агентство продвигает онлайн-курс английского языка. В медиаплане рекламной кампании маркетолог подробно прописывает, какие активности, на каких площадках и в какие сроки будут работать.С 1 по 10 июля — запуск медийной кампании через «Яндекс Директ». Цель: повысить охваты и привлечь к курсу внимание широкой аудитории.С 5 по 20 июля — старт таргетированной рекламы с лид-формой во ВКонтакте и в Рекламной сети Яндекса. Это нужно агентству, чтобы собрать заявки от заинтересованных пользователей.С 10 по 20 июля — размещение в соцсетях видеороликов о курсе. С помощью них повышают доверие и мотивируют аудиторию к покупке: рассказывают о курсе и преподавателях, показывают отзывы учеников. С 18 по 30 июля — ретаргетинг на всех площадках. Задача: вернуть тех, кто заинтересовался курсом, но не завершил регистрацию. |

Для чего нужен медиаплан

1. Видеть всю картину целиком. Легко запутаться, если запускаете сразу несколько каналов рекламы, где в каждом — креативы разных форматов. Медиаплан поможет собрать всё в одном документе: где, когда и за сколько выходит реклама, как она связана с другими активностями.

✅ Пример. Бренд косметики готовит запуск новой линейки. За две недели до старта выходит реклама на женских порталах, одновременно бренд договаривается с блогерами в Telegram на посты с промокодом, а в день старта включается таргет в соцсетях. Благодаря медиаплану команда не забывает ни про один запуск, отслеживает дедлайны и видит, какие каналы сработали лучше.

2. Рационально распределять бюджет. Медиаплан делает траты прозрачными: видно, сколько уходит на каждую площадку, формат и этап продвижения. Если что-то не срабатывает, можно быстро скорректировать план и перенаправить средства туда, где результат лучше.

✅ Пример. Компания рекламирует онлайн-курс по проектному управлению через «Яндекс Директ», телеграм-каналы и вебинары. В медиаплане видно, что вебинары приносят больше всего регистраций при меньших вложениях. Бюджет с телеграм-каналов частично переводят туда, чтобы получить больше заявок.

3. Прогнозировать результаты. В медиаплан закладывают ключевые метрики по каждому каналу: охват, клики, CTR, конверсии. Это помогает рассчитать, сколько заявок, лидов или покупок можно получить в итоге. А значит — проще согласовать ожидания с руководством или клиентом и понять, стоит ли вообще запускаться с выделенным бюджетом.

✅ Пример. Интернет-магазин планирует потратить 200 000 ₽ на рекламную кампанию. В медиаплане прописывают, что реклама в поиске должна принести 250 заявок по цене 400 ₽ за заявку, а баннеры — 150 заявок по 600 ₽. Это помогает рассчитать вложения и, если показатели пойдут вразрез с прогнозом, вовремя скорректировать кампанию.

4. Контролировать эффективность рекламы. По медиаплану можно сравнить ожидания и результаты каждой кампании. Это позволит быстро выявлять слабые места в продвижении и принимать решения по оптимизации: менять площадки, тестировать новые креативы и гипотезы.

✅ Пример. Компания запустила контекстную рекламу. В медиаплане ожидалось 800 кликов по баннерам за месяц, а по факту вышло только 250. В ходе анализа маркетологи поняли, что креативы оказались недостаточно привлекательными для целевой аудитории. Специалисты оперативно обновили визуал, и уже через неделю клики выросли в два раза. Без медиаплана было бы сложнее отслеживать эти данные, компания потеряла бы время и бюджет на неэффективные размещения.

5. Синхронизировать всех участников. Когда над проектом работают несколько специалистов или команд, то медиаплан — это общий ориентир. Каждый участник видит свою зону ответственности и соотносит собственные задачи с другими.

✅ Пример. Таргетолог знает, что баннерная реклама стартует с 1-го числа, поэтому заранее готовит креативы и адаптирует их под запуск. В то же время дизайнер заканчивает баннеры, а менеджер отслеживает сроки. Благодаря медиаплану команда работает согласованно.

| ✅ С медиапланом | ⛔ Без медиаплана |

| Понятно, какие каналы работают эффективнее других | Сложно отследить, какие каналы дали результат |

| Расходы просчитаны заранее | Бюджет непрозрачный |

| Есть цифры, на которые можно ориентироваться и показать руководству или клиентам | Всё выглядит как хаотичный набор запусков — тяжело спрогнозировать результат |

| Активности согласованы по срокам и задачам | Кампании могут пересекаться и мешать друг другу |

| Каждый специалист видит свою зону ответственности | Команде тяжело синхронизировать действия друг с другом |

Как подготовиться к составлению медиаплана

Прежде чем открывать Excel и распределять бюджеты по рекламным каналам, нужно провести подготовительную работу. Без нее медиаплан окажется либо неточным, либо неэффективным. Подготовка начинается с постановки целей и анализа целевой аудитории.

Постановка целей

Медиаплан помогает привести рекламные действия в соответствие с бизнес-целями. Поэтому работа начинается с ответа на вопрос: что компания хочет получить в итоге?

Цель должна быть актуальной для бизнеса, а также конкретной и измеримой. Это значит, что после окончания кампании вы сможете точно сказать, достигли ее или нет.

Например, новому бренду важно привлечь как можно больше клиентов и запустить продажи. Его цель — повысить узнаваемость, охваты, начать генерировать лиды. Компании с уже сформированной клиентской базой ставят другие задачи: увеличить средний чек, подтолкнуть к повторным покупкам, повысить лояльность аудитории.

Как поставить цель грамотно

- Уточните, что именно вы хотите получить — заявки, покупки, подписки, узнаваемость.

- Задайте числовой ориентир — сколько заявок, какой охват, сумма продаж.

- Установите срок — когда нужно достигнуть результата.

| ⛔ Плохо | ✅ Лучше |

| Повысить узнаваемость | Увеличить охват среди аудитории 25–35 лет в Москве на 20% за месяц |

| Продвигать сайт | Получить 300 клиентов с лендинга по цене до 800 ₽ за заявку |

| Запустить рекламу | Протестировать для привлечения аудитории три канала и через месяц запустить таргет на самом эффективном |

Определение целевой аудитории и ее потребностей

Следующий шаг — четко понять, кому и зачем вы показываете рекламу. Даже если у бизнеса уже есть портрет клиента, перед запуском кампании его стоит актуализировать:

- Кто этот человек (возраст, пол, доход, регион, профессия)?

- Где он чаще всего проводит время онлайн?

- Как он принимает решения о покупке?

- Какие у него боли, желания, мотивы?

- На каком этапе воронки находится: не знает о бренде, сравнивает варианты, готов купить?

Хорошо проработанный портрет целевой аудитории поможет выбрать подходящие каналы и говорить с людьми на их языке в креативах, лендингах, оферах. Как правило, это повышает эффективность рекламы. Чтобы описать сегменты ЦА и их боли, можно составить отдельную таблицу.

| Аудитория | Боль | Как это влияет на медиаплан |

| Молодые мамы с детьми до трех лет | Нет времени на быт | Добавим таргет в соцсетях с роликами о том, как средство помогает тратить меньше времени на уборку. Будем запускать публикации вечером, когда дети спят, а родители сидят в соцсетях. |

| Владельцы малого бизнеса | Неэффективная реклама, сливы бюджета | В кампании объясним, чем сервис выгоден и как быстро окупается. Сделаем призыв зарегистрироваться на тест. Будем размещаться на каналах в Дзен и Telegram, которые читает аудитория. |

Как составить медиаплан и какие показатели в него включить

Структура медиаплана зависит от масштабов бизнеса, количества каналов, форматов рекламы и этапов контроля. У небольших компаний документ может быть кратким, с тремя-четырьмя строками. У крупных — превратиться в обширную таблицу с разбивкой по направлениям, задачам и аналитике.

Скачать готовый пример медиаплана на все случаи жизни не получится. Он всегда составляется под конкретную рекламную кампанию. Даже если взять за основу шаблон, его всё равно придется адаптировать под текущие задачи. Но при этом у медиапланов есть общая логика, большинство из них строится по схожей схеме.

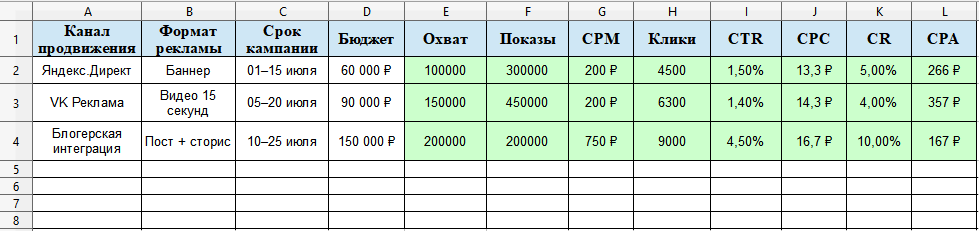

Вот как может выглядеть структура медиаплана на простом примере:

Каналы продвижения

Медиаплан может охватывать как один, так и сразу несколько рекламных каналов. Их количество зависит от задач бизнеса.

Если маркетолог запускает только таргетированную рекламу или кампанию в «Яндекс Директе», достаточно простого плана с базовыми параметрами. Например, бюджетом, сроками и целевой аудиторией. Если же каналов несколько, стоит прописать не только бюджеты и сроки на каждый, но и взаимосвязи между ними: этапы кампаний, виды креативов и ключевые показатели.

Зеленым выделены разделы плана, о которых говорим в каждом пункте

Форматы

В медиаплане важно прописать форматы, которые будут задействованы на каждой площадке. Это нужно, чтобы понимать, какие креативы работают лучше. В одном канале может быть несколько видов рекламы, которые выполняют разные цели.

Например, бизнес запускает кампанию во ВКонтакте: в медиаплане прописаны короткие ролики и карусели с картинками. По итогам первой недели команда видит, что видео собирает больше кликов, поэтому решает увеличить бюджет именно на этот формат.

Важно решить, насколько подробно указывать вид рекламы: достаточно ли просто написать «видео» или нужно уточнить его длину, тему и другие параметры. Так будет проще распределять задачи между исполнителями: копирайтерами, дизайнерами, видеографами.

Сроки

Когда кампания охватывает несколько каналов или форматов — важно указать, в какие даты будет старт рекламы по каждому. Например, сначала выходит медийная для повышения узнаваемости, а через неделю — контекстная для быстрого привлечения трафика. Медиаплан поможет упорядочить запуски, чтобы они не мешали друг другу.

Если кампания постоянная или ориентирована на длительный срок, можно указать общий период. Например, спортивный магазин включает контекстную рекламу на весь квартал, чтобы продавать беговые кроссовки или турники. В медиаплане маркетолог отмечает: «Контекст — июль–сентябрь. Бюджет — 90 000 ₽ в месяц».

Бюджет

В нем указывают, сколько денег пойдет на все каналы и форматы продвижения. Когда площадки еще не протестированы, бюджет стоит распределить равномерно на каждую. А если уже знаете, какие работают лучше всего, заложите туда больше ресурсов.

Например, вы давно запускаете кампании в «Яндекс Директе» и закладываете на него 100 000 ₽. А интеграции у блогеров почти не закупали — поэтому тратите на них меньше, около 30 000 ₽.

Бюджет можно корректировать. Если один из каналов показывает слабые результаты, его отключают, а оставшиеся деньги распределяют в более эффективные инструменты. Все изменения фиксируют в медиаплане: так проще отслеживать, как менялась стратегия и что в итоге сработало.

Показатели эффективности (KPI)

При медиапланировании рекламной кампании важно учитывать, по каким метрикам вы оцените ее эффективность. Это могут быть:

- Охват. Количество пользователей, которые увидели рекламу за определенный отрезок времени.

- Показы. Общее число отображений объявления. Метрика помогает понять, насколько часто аудитория сталкивается с рекламой.

- CPM. Это стоимость 1000 показов. Позволяет сравнить, сколько стоит внимание пользователя в разных каналах, и оценить затраты на охват.

- Клики. Количество переходов по рекламному объявлению. Показывают, насколько заинтересовала аудиторию сама подача: заголовок, креатив, призыв.

- CTR (кликабельность). Отношение числа кликов к показам. Чем выше CTR, тем привлекательнее реклама. Это один из главных индикаторов того, насколько удачно сработал креатив.

- CPC (стоимость клика). Средняя цена одного перехода по объявлению. Чем ниже CPC, тем дешевле обходится каждый пользователь, пришедший по рекламе на сайт или лендинг.

- CR (конверсия). Доля пользователей, которые совершили целевое действие после клика: подписались, купили, оставили заявку.

- CPA (стоимость действия). Цена одного целевого действия: заявки, подписки, покупки. Это основной показатель эффективности вложений. Чем ниже CPA, тем выгоднее рекламная кампания.

Выбор метрик зависит от целей рекламы. Для кампаний, направленных на узнаваемость бренда, ориентируйтесь на охваты, показы и CPM. При запуске таргета или контекста основное внимание уделяйте кликам, CTR, конверсии и CPA, которые показывают реальный отклик аудитории.

Итоговый вид медиаплана

Точки промежуточного контроля

Даже если рекламная активность расписана по дням и каналам, важно следить за результатами не только в конце, но и в ходе работы. Если метрики не соответствуют плану, можно скорректировать объявления, сменить аудиторию или приостановить неэффективный канал. Это поможет не тратить бюджет впустую.

Чтобы отслеживать результаты работы, в медиаплане прописывают точки промежуточного контроля: даты и этапы, когда вы останавливаетесь и оцениваете результаты кампании.

Например:

- через три дня после запуска таргета проверяете CTR и стоимость клика;

- через неделю оцениваете, сколько заявок пришло с контекстной рекламы;

- в середине месяца анализируете охваты в блогерской интеграции.

Откуда брать данные для медиаплана

Чтобы медиаплан был полезным инструментом, его нужно строить не на предположениях, а на реальных данных. Вот откуда можно их взять:

1. Внутренняя аналитика. Если вы уже запускали рекламу, начните с анализа прошлых кампаний. Посмотрите, какие каналы и форматы дали лучший результат, сколько стоили заявки, какие креативы сработали. Используйте данные из CRM, сквозной аналитики, рекламных кабинетов.

2. Прогнозаторы рекламных систем. Сервис «Прогноз бюджета» в «Яндекс Директе» или Keyword Planner в Google Ads помогут прикинуть охваты, клики и расходы по конкретным запросам или сегментам. Полезно, если запускаете кампанию с нуля: не придется работать без ориентиров.

3. Статистика по рынку. Для работы с медиапланом можно использовать данные из отчетов крупных агентств, например Mediascope. Они покажут, как ведут себя пользователи, какие рекламные каналы растут, куда сейчас уходит трафик.

4. Конкуренты. Посмотрите, где и как продвигаются конкуренты: используйте парсеры креативов, рекламные библиотеки соцсетей, сервисы аналитики. Например, Publer, AdSpy, WhatRunsWhere.

5. Команда. Подключайте коллег: таргетолог знает, что обычно срабатывает во ВКонтакте, копирайтер скажет, сколько времени нужно на подготовку текстов, а дизайнер прикинет, сколько баннеров реально сделать за неделю. Эти данные важно учитывать при планировании, чтобы не ошибиться со сроками и выбором инструментов.

Как оценить эффективность медиаплана

После запуска рекламной кампании важно регулярно сверять фактические результаты с прогнозами из медиаплана. Тогда вы сможете вовремя заметить отклонения, скорректировать стратегию и сделаете выводы для следующих запусков.

На что обращать внимание

- Стоимость целевого действия или лида (например, заявки или покупки).

- Количество показов, кликов, переходов, конверсий.

- Выполнение KPI по каждому каналу и формату.

Где смотреть статистику

- В рекламных кабинетах площадок («VK Реклама», «Яндекс Директ» и др.).

- В системах сквозной аналитики.

- В CRM, если подключен трекинг заявок.

- В системах веб-аналитики («Яндекс Метрика», Google Analytics).

Если показатели хуже ожидаемых, не спешите останавливать кампанию, особенно в первые две недели. Лучше замерять ее эффективность через две-четыре недели. Через это время можно принимать более обоснованные решения: отключать неэффективные объявления, масштабировать удачные, перераспределять бюджет между каналами.

| Чтобы анализировать эффективность рекламы было проще, воспользуйтесь сервисом getUNIQ. Его алгоритмы сквозной аналитики отображают статистику по рекламным сетям, кампаниям и объявлениям за любой период. |

Медиаплан: что нужно запомнить

- Медиаплан — это документ, в котором подробно расписано, где, когда и какую рекламу будет размещать бренд. Он помогает распределить бюджет, выбрать подходящие каналы и спрогнозировать результат, чтобы работать системно и достигать бизнес-целей.

- Прежде чем планировать рекламу — важно поставить конкретные и измеримые цели. Например, в полтора раза увеличить трафик на сайт за два месяца. Если цель будет абстрактной, то отследить эффективность кампаний не получится.

- Перед работой с медиапланом нужно хорошо изучить аудиторию: кто она, где проводит время, какие у нее проблемы, как она принимает решения. Портрет ЦА поможет выбрать подходящие для плана площадки, форматы, придумать идеи для креативов.

- В медиаплане прописывают, какие рекламные каналы и форматы будут использоваться, сроки размещения и стоимость по каждому направлению. Также важно задать метрики эффективности: охват, клики, конверсии и стоимость целевого действия.

- Чтобы медиаплан работал, нужно строить его на реальных данных. Это могут быть результаты прошлых кампаний, прогнозы рекламных систем и анализ конкурентов. После запуска важно регулярно сверять фактические показатели с плановыми и при необходимости корректировать стратегию, чтобы не тратить бюджет впустую.

В Яндекс Метрике появился новый инструмент — Электронная коммерция, и он способен кардинально изменить подход к аналитике на сайте. Несмотря на название, этот функционал будет полезен не только интернет-магазинам, но и любым бизнесам, где важно понимать, как пользователь превращается в клиента.

Разбираемся, как работает новая функция, зачем она нужна и как её использовать в разных нишах.

Что такое Электронная коммерция в Метрике

Электронная коммерция — это набор инструментов в Яндекс Метрике, позволяющий отслеживать путь пользователя от первого взаимодействия с сайтом до совершения покупки или целевого действия. Это уровень аналитики, выходящий далеко за рамки базовых показателей вроде трафика или отказов.

Инструмент помогает:

- понять, какие товары или услуги наиболее востребованы;

- увидеть, какие страницы ведут к покупкам, а какие — нет;

- анализировать воронку продаж;

- отслеживать поведение пользователей до, во время и после покупки;

- измерять эффективность промокодов и скидок;

- анализировать средний чек и количество товаров в заказе.

Данные можно собирать и анализировать в разрезе:

- товаров и категорий;

- транзакций и заказов;

- взаимодействия с корзиной;

- используемых акций и купонов.

Как это работает

На сайт добавляется специальный код отслеживания или настраиваются события через Google Tag Manager. После настройки Метрика начинает получать данные о действиях пользователей:

- Просмотр товара — что конкретно интересует аудиторию.

- Добавление в корзину — что выбирают, но не покупают.

- Удаление из корзины — что отталкивает на финальном этапе.

- Оформление заказа — конверсия и завершенные продажи.

- Промокоды и скидки — как они влияют на конверсии.

Все эти события складываются в полную картину поведения пользователя, которую можно анализировать в Метрике или выгружать для отчётов.

Кому это нужно, кроме интернет-магазинов

Несмотря на термин «электронная коммерция», инструмент может приносить ценность и тем бизнесам, у которых нет классической корзины и каталога. Вот несколько примеров.

1. Образовательные проекты

Курсы, марафоны, мастер-классы, вебинары. Вместо «товаров» — обучающие программы. Можно отслеживать, какие страницы чаще приводят к оплате, какие модули интересуют пользователей и какой путь проходит потенциальный студент до покупки.

2. Медицинские и косметологические клиники

Анализ интереса к определенным процедурам, запись на приём, переходы к формам бронирования, выбор врачей — всё это можно отслеживать как этапы «воронки».

3. B2B и корпоративные сайты

Формы заявки, скачивание прайс-листов, запросы на коммерческие предложения — это тоже поведение, которое можно оцифровать. Вместо корзины — этапы интереса и взаимодействия с контентом.

4. Недвижимость

Посетители смотрят ЖК, планировки, считают ипотеку, оставляют заявки на звонок. Всё это можно воспринимать как действия внутри «воронки продаж» и использовать в анализе поведения.

5. Маркетплейсы и агрегаторы

Если вы не обрабатываете транзакцию напрямую, но видите путь пользователя до перехода на сайт партнера — вы можете фиксировать ключевые точки интереса и считать эффективность каталога.

Преимущества использования

🔍 Глубокая аналитика — не просто «был клик», а «посмотрел, заинтересовался, добавил, купил».

🛒 Оптимизация ассортимента — вы точно знаете, что добавляют в корзину, но не покупают. И можете корректировать ассортимент или цены.

📈 Управление воронкой — становится понятно, где пользователи теряются: на карточке товара, в корзине или на этапе оплаты.

📊 Поддержка отчетов и интеграций — можно строить кастомные отчеты или выгружать данные для BI-систем.

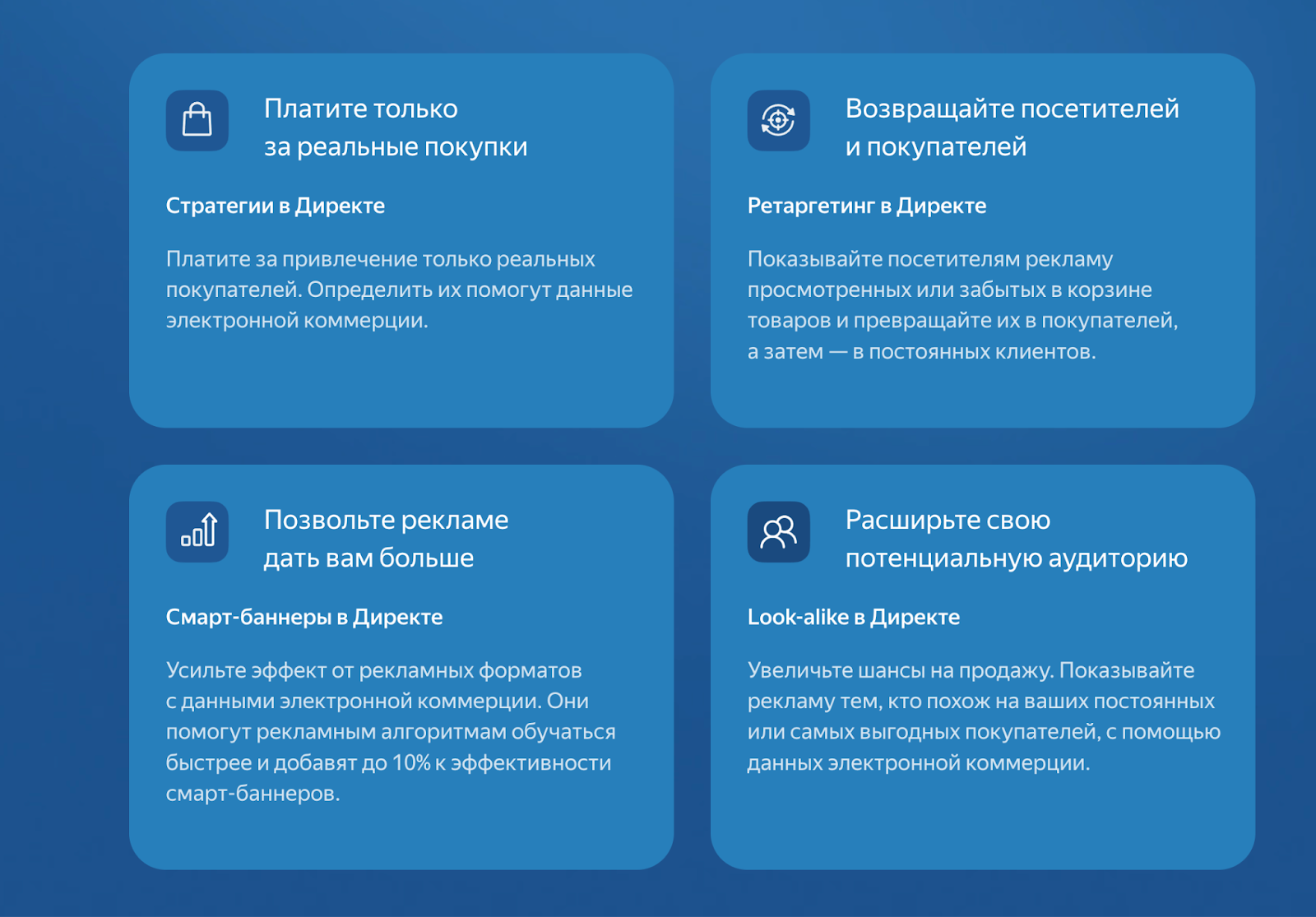

Как Электронная коммерция усиливает рекламу в Яндекс Директ

Здесь — самое интересное. Интеграция Электронной коммерции и Яндекс Директа даёт сильный аналитический тандем:

1. Оптимизация по реальной выгоде

Вы видите не просто клики или CTR, а доход, который приносит каждая кампания, ключевая фраза, объявление и площадка. Это позволяет перераспределять бюджет туда, где реклама реально окупается.

2. Сегментация аудиторий

На основе действий пользователей (например, добавление в корзину, просмотр товара) можно собирать аудитории для ретаргетинга. В Директе можно настроить показ рекламы только тем, кто интересовался, но не купил.

3. Автоматические стратегии

Электронная коммерция дает данные, которые Яндекс Директ использует в автоматических стратегиях — например, «Оптимизация конверсий» или «Максимум прибыли». Чем больше данных вы передаете из Метрики, тем умнее работает реклама.

4. Улучшение креативов и посадочных страниц

Понимание, какие товары или услуги чаще покупают, а какие игнорируют, помогает адаптировать тексты объявлений, УТП и визуалы. Это повышает релевантность и снижает стоимость клика.

Как подключить Электронную коммерцию

- Убедитесь, что у вас установлен счётчик Метрики с поддержкой ecommerce.

- Настройте передачу событий с сайта:

- вручную через разработчиков;

- через Google Tag Manager;

- или с помощью готовых CMS-плагинов.

- Включите Электронную коммерцию в настройках счётчика Метрики.

- Проверьте корректность сбора данных в режиме отладки.

Полную инструкцию можно найти в справке Яндекса.

Вывод

Инструмент «Электронная коммерция» в Яндекс Метрике — это не просто расширение для интернет-магазинов. Это способ понять, как клиенты принимают решение, где вы теряете продажи, и как улучшить рекламную и продуктовую стратегию.

Сегодня, когда конкуренция высока, а реклама стоит дорого, точная аналитика — ключ к росту. Электронная коммерция превращает сайт в полноценный источник бизнес-данных — даже если на нём нет кнопки «Купить».

Чтобы привлечь целевую аудиторию в онлайн-школу и выделиться среди конкурентов, мало периодически запускать таргет. В этой сфере длинный цикл сделки: от знакомства пользователя со школой до покупки обучения может пройти несколько дней, а иногда и недель. В статье разобрали, как продвигать онлайн-школы и курсы, а также какие инструменты в этом помогут.

Общие принципы рекламы онлайн-курсов

Чтобы продать обучение, нужно сформировать у аудитории потребность в платном продукте и доверие к онлайн-школе. Поэтому важно не торопиться предлагать покупку. Потенциальный клиент должен осознать ценность курса и понять, за что в действительности он заплатит деньги. Чтобы заинтересовать аудиторию, маркетологи используют разные приемы.

Персонализированные предложения. В зависимости от того, какой путь по воронке продаж проходит пользователь и насколько осведомлен о продукте, рекламщики делают индивидуальные предложения. Если клиент еще не знает о школе — дают бесплатный продукт, который поможет понять уровень экспертности школы. Например, полезный гайд о старте в новой профессии. А если спрос уже сформирован, пользователю могут предложить скидку на большой платный курс.

Продвижение в социальных сетях с помощью коротких вирусных видео. Основная цель такого контента — привлечь холодную аудиторию. Пользователи могут наткнуться на видео, пока листают ленту рекомендаций, а затем перейти в профиль и подписаться. Короткие ролики бывают разными:

- «говорящая голова» или экспертное видео со специалистом из сферы онлайн-школы — например, разбор частых ошибок новичков;

- атмосферные видео, которые передают эмоции и успех студентов после обучения, — чтобы показать потенциальному клиенту результат обучения;

- юмор, если он уместен для вашей сферы, — например, мемы со знакомыми для аудитории жизненными ситуациями.

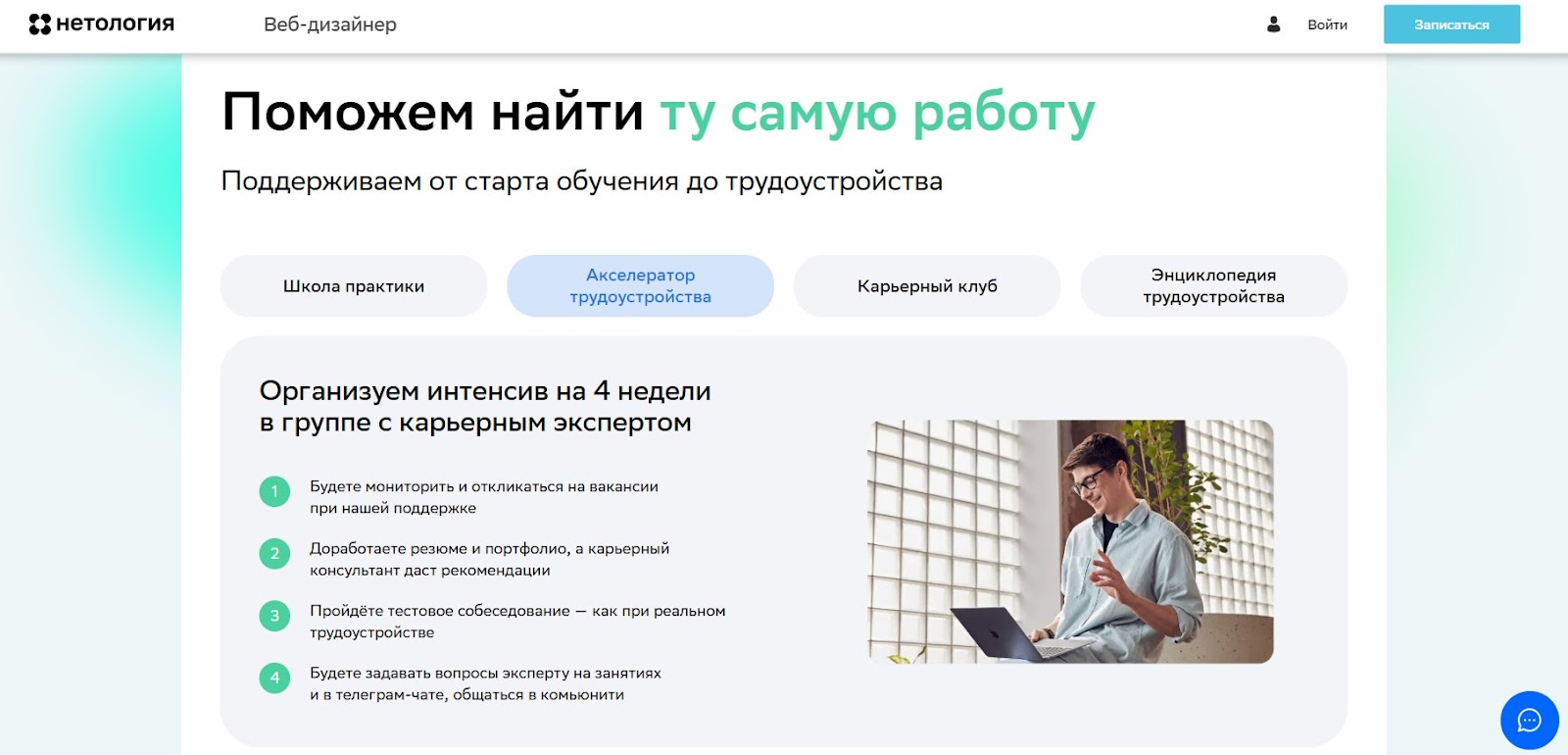

Упор на ценности и результаты учеников. Вне зависимости от формата в сфере онлайн-образования актуально показывать, как курс или другой продукт изменит жизнь студентов и какие преимущества даст. Например, рассказать, что после выпуска ученик сможет с нуля создавать сайты на Tilda или собирать прототипы в Figma.

Нетология на лендинге курса по веб-дизайну показывает, какими могут быть зарплаты выпускников

Автоматизация продвижения. Автоворонки помогают провести пользователя от знакомства с продуктом до покупки. Автоматизировать продвижение помогают:

- Email-рассылки. Классический пример: пользователь подписывается на рассылку, а система сама отправляет цепочку писем, которые постепенно приводят к покупке.

- Веб-сайты. Автоворонки на них работают с помощью всплывающих окон. Например, на странице высвечивается предложение получить лид-магнит. Пользователь заполняет форму с контактными данными, подтверждает телефон или email. После этого ему открывается доступ к файлу с продуктом.

- Чат-боты. Работают в мессенджерах и социальных сетях. Моделируют живой диалог, отвечают на вопросы пользователя, помогают ему подобрать подходящий продукт. Чат-бот может анализировать ответы, чтобы подстраиваться под запросы пользователей.

Чат-бот Skillbox поможет подобрать программу обучения, начать бесплатный курс, пройти тест и получить консультацию

Подготовка к продвижению

Если продвигать онлайн-школу или другое обучение без конкретной цели и плана, есть риск слить бюджет. Поэтому первый этап — разработать стратегию, а затем создать посадочную страницу и наполнить ее контентом.

Маркетинговая стратегия

Стратегия — это полноценный план продвижения. В ней прописывают всю основную информацию о продукте, аудитории, инструментах. Это позволяет действовать осознанно, отслеживать слабые места в маркетинге и дорабатывать их, чтобы увеличить продажи. Обычно в стратегию входит несколько основных элементов.

Описание портрета аудитории. Четко определите, кто ваш будущий покупатель, чем интересуются потенциальные клиенты. Аудиторией школы веб-дизайна могут быть люди, которые хотят сменить профессию, либо уже практикующие дизайнеры. А вот у школы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ аудитория — школьники старших классов и их родители.

Чтобы описать портрет ЦА, проведите интервью с нынешними учениками. А если только запускаете курс — поговорите с теми, кто потенциально мог бы его купить. Узнайте, какие потребности есть у людей, что они хотели бы видеть в содержании курса, сколько готовы заплатить. Все это поможет подстроить продукт под боли аудитории и повысить продажи.

УТП продукта. Опишите преимущества вашего курса или школы в целом. Используйте их в коммуникациях, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Например, предложите аудитории освоить азы веб-дизайна всего за неделю или учиться у известного дизайнера, если есть такая возможность.

Важно: уникальное торговое предложение стоит формулировать «в мире клиента». Для этого делайте акцент на том, что получит пользователь от курса, а не просто восхваляйте школу. Например, вместо «за время работы обучили более 100 тысяч студентов» лучше использовать «поможем освоить основы Python за 2 месяца».

Одно из УТП курса «Веб-дизайнер» от Нетологии — это помощь в трудоустройстве

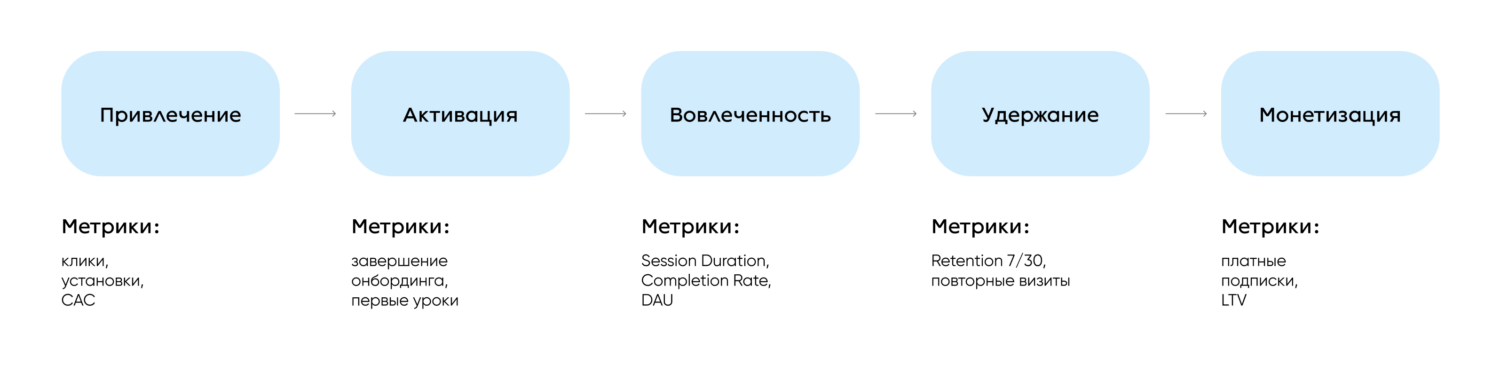

Воронка продаж и CJM. Воронка продаж — это путь, который пройдет пользователь от знакомства с продуктом до покупки. Количество этапов не ограничено и зависит от специфики онлайн-школы. При разработке воронки нужно изучить возражения и сомнения аудитории на каждом шагу и постараться закрыть их. Для этого поговорите с нынешними и потенциальными учениками: посмотрите, что люди пишут об учебе в тематических чатах, соцсетях, на форумах, запустите анкету-опрос или проведите интервью.

Визуализировать действия пользователя удобно с помощью CJM (Customer Journey Map) — карты пути клиента. Она может выглядеть так:

Чем сложнее продукт, тем больше этапов будет в пути клиента

Площадки и инструменты для продвижения курсов. Когда изучите данные об аудитории — оцените, какие соцсети и платформы она использует чаще всего. Именно их и стоит использовать для продвижения. Например, если вы знаете, что ваша ЦА не пользуется ВКонтакте, тратить бюджет на рекламу через эту соцсеть не имеет смысла. Какие инструменты выбрать для продвижения — рассказали ниже.

Лендинг

Перед запуском рекламы курсов создайте или проверьте уже существующую посадочную страницу. При взаимодействии с ней пользователь должен понять, что за продукт вы предлагаете, какую пользу он несет и как стать участником курса. Вот критерии, по которым можно проверить лендинг или сайт:

- есть вся необходимая информация о курсах: программа, цены, сроки обучения, преподаватели, формат, часто задаваемые вопросы, образовательные лицензии;

- есть пункты оплаты, возврата, гарантий, отзывов;

- все кнопки корректно работают и ведут туда, куда нужно;

- страница загружается быстро и без ошибок;

- посадочная одинаково корректно отображается на десктопных и мобильных устройствах.

А еще важно нанять менеджеров, которые будут готовы обрабатывать запросы пользователей. Иначе получится так, что трафик на сайт идет, а заявки от потенциальных клиентов никто не принимает.

Как продвигать онлайн-курс

Есть разные способы продвижения онлайн-обучения, которые можно использовать поодиночке или комбинировать между собой. Стоит протестировать все возможные инструменты, чтобы понять, какие лучше работают для вашего бизнеса.

Сайт

Это основной канал привлечения трафика. Его можно использовать в разных сценариях. Например, в качестве посадочной страницы при запуске контекстной и таргетированной рекламы. Также сайт может работать как самостоятельный инструмент привлечения клиентов. Для этого его оптимизируют по SEO-запросам. Вот два сценария оптимизации:

- Размещать ключевые слова на странице курса. Для этого нужно проанализировать, какие запросы аудитория использует в поиске. Сделать это можно через Яндекс Вордстат. Например, если пользователи часто ищут «курс по веб-дизайну с нуля» или «с чего начать обучаться веб-дизайну» — используйте эти формулировки на сайте. Так он станет появляться в выдаче, на него будет переходить уже теплая аудитория.

- Блог с полезным контентом. В специальном разделе сайта онлайн-школа может публиковать экспертный контент с советами или инструкциями. Это поможет привлечь холодных пользователей, которые ищут ответ на конкретный вопрос, например «как работать в Figma». Таких читателей можно переводить на следующий этап воронки: предложить подписаться на рассылку, соцсети, послушать вебинар.

Бесплатный образовательный контент

Пользователям бывает сложно принять решение о покупке, особенно если курс или урок дорогостоящий. Чтобы убедить их в ценности продукта, онлайн-школы используют бесплатный образовательный контент. Он показывает экспертность школы и помогает аудитории оценить качество и формат преподавания.

В качестве такого контента используют:

Мини-курс. Должен быть такой же полезный и качественный, как платный, но меньше в объеме. Не стоит добавлять слишком много рекламы полного обучения, чтобы не отпугнуть аудиторию. Вместо этого лучше добавить базовые знания по теме, которые можно применить на практике. На таких курсах обычно дают небольшие текстовые курсы с тестами для самопроверки.

Демодоступ к платному курсу. Это более простой вариант по реализации: не придется разрабатывать отдельное бесплатное обучение. Достаточно дать частичный доступ к уже существующему контенту. Например, в курсе из 10 модулей можно сделать бесплатными первые два, а дальше предлагать обучение за оплату.

Яндекс Практикум предлагает демодоступ к курсу «Фронтенд-разработчик». Бесплатно можно изучить 7 тем, а после оплаты — все остальное

Открытые вебинары. Позволяют оценить экспертность спикера и его манеру преподавания. Вебинар может быть посвящен конкретной теме или проходить в формате «вопрос — ответ». Живой разговор лучше вовлекает аудиторию, помогает построить с ней контакт и донести ценность обучения.

Социальные сети

Публикуйте контент в социальных сетях, где бывает ваша аудитория. Чаще всего пользователи таких площадок хотят отдохнуть и расслабиться, поэтому основной упор стоит делать на развлекательный и интерактивный контент. Например, тесты, опросы, мемы. Но не стоит забывать и о пользе: делиться экспертизой по теме онлайн-школы, описывать кейсы, рассказывать о старте обучения и результатах студентов.

Онлайн-школа Фоксфорд публикует в сообществе ВКонтакте мемы и интерактивный контент, который рассчитан на учеников

Таргетированная реклама

Позволяет нацелиться на конкретную аудиторию и сделать максимально персонализированное предложение — это повышает вероятность продажи. Можно указать возраст, пол, интересы потенциальных клиентов, а в соцсетях — сообщества, на которые они подписаны. Например, вы знаете, что часть вашей аудитории — люди, которые ищут удаленную работу и читают профильные сообщества. В настройках таргетинга укажите эти группы, а в качестве решения предложите свой продукт.

Запустить таргетированную рекламу можно через Яндекс Директ, VK Рекламу, TG Ads и другие сервисы. От выбора рекламной сети будет зависеть, где пользователи увидят ваше объявление: в соцсетях или на сайтах.

Нетология рекламирует курс «Интернет-маркетолог» с помощью таргетированной рекламы во ВКонтакте

| Если вы запускаете рекламные кампании сразу в нескольких сетях — используйте сервис getUNIQ. Он позволяет контролировать все объявления на одной платформе: пополнять любой кабинет без лишних комиссий, рассчитывать общий бюджет и получать сквозную аналитику за любой период. |

Контекстная реклама

Позволяет привлечь пользователей, у которых уже сформировался запрос на продукт. Они могут уже искать базовую информацию по теме, выбирать специализацию или конкретное обучение. Например, если человек ищет «как стать веб-дизайнером с нуля», можно запустить контекстную рекламу на курс для начинающих.

При контекстной рекламе объявления высвечиваются в поиске в виде ссылок на сайты рекламодателей. Основные кабинеты — это Яндекс Директ и Google Ads. Доступ к последнему на территории России можно получить только через специальные сервисы — например, getUNIQ.

Первые три ссылки по запросу «как стать веб-дизайнером» — это контекстная реклама разных онлайн-курсов

Инфлюенс-маркетинг

Продвигать онлайн-школу или курс можно через блогеров, если среди их подписчиков есть ваша целевая аудитория. Такая реклама формирует имидж и доверие пользователей. Люди более охотно запишутся на курс, если его посоветует знакомый им человек, с которым у них есть эмоциональная связь.

Сотрудничество можно организовать не только на платной, но и на бесплатной основе. Например, в обмен на рекламу можно предложить блогеру доступ к курсу. При выборе инфлюенсера смотрите на несколько критериев:

- количество подписчиков;

- вовлеченность — количество комментариев и лайков;

- наличие ботов в подписчиках — можно проверить через специальные сервисы, например Livedune.

Email-маркетинг

На рассылки пользователи подписываются из других каналов, например с формы подписки на сайте. Поэтому email — это инструмент для прогрева аудитории, а не для привлечения новых пользователей. С помощью него онлайн-школы могут делиться полезными материалами, сообщать о скидках, рассказывать о старте курсов.

В рассылке от Skillbox периодически приходят письма с подборкой курсов

Как оценить эффективность продвижения

Понять, что продвижение онлайн-школы идет успешно, можно не только по количеству новых студентов, но и с помощью аналитических инструментов:

- Яндекс Метрика и метрики VK Рекламы. При запуске рекламных кампаний настраивайте, какие целевые действия хотите отслеживать. Например, это могут быть отправка заявок и переход в чат-бот.

- UTM-метки. Добавляйте их к ссылкам, чтобы отследить, откуда пришел трафик. Так получится понять, какие каналы привлекают больше аудитории, а от каких стоит отказаться и не тратить на них рекламный бюджет.

Еще онлайн-школы могут попросить обратную связь у аудитории. Например, после бесплатного или платного курса предложите студентам мини-опрос. С помощью него выясните, почему клиент купил обучение и в каком рекламном канале узнал о вас.

Как продвигать онлайн-школы и курсы: кратко

- У продуктов в онлайн-обучении длинный цикл сделки. Клиентам нужно время, чтобы познакомиться со школой, с программой и принять решение о покупке.

- Чтобы продвигать онлайн-школы, маркетологи часто используют персонализированные предложения, короткие вирусные видео в социальных сетях. Также в контенте делают упор на результаты обучения — это помогает лучше донести ценность продукта.

- На начальном этапе продвижения нужно создать лендинг и указать на странице самую важную информацию о курсе и условиях учебы. Также важна маркетинговая стратегия — полноценный пошаговый план того, как продвигать онлайн-школу. В стратегию входят описание ЦА и УТП продукта, разработка воронки продаж и выбор инструментов для рекламы.

- Для продвижения онлайн-школ используют сразу несколько каналов. Аудиторию привлекают и прогревают с помощью сайта и соцсетей, бесплатных курсов и вебинаров, таргетированной и контекстной рекламы, инфлюенс- и email-маркетинга.

- Чтобы оценить эффективность продвижения, маркетологи используют Яндекс Метрику, метрики VK Рекламы и UTM-метки. Также онлайн-школы запрашивают обратную связь от студентов после того, как они пройдут обучение.

Товарный фид — один из главных инструментов автоматизации в e-commerce. Благодаря ему не приходится вручную обновлять данные в рекламных объявлениях, он помогает продвигать десятки и сотни товаров сразу, а еще ускоряет запуск кампаний. В статье расскажем, как устроен товарный фид, как и где его использовать, чем отличаются разные форматы и с какими ошибками чаще всего сталкиваются специалисты.

Что такое товарный фид

Фид в рекламе — это файл, в котором собрана вся важная информация о товарах. В нем указывают их название, описание, актуальную стоимость, количество на складе и другие параметры. С помощью такого файла данные можно перенести в интернет-магазин, на рекламные платформы или маркетплейсы.

Главная задача фида — автоматизация процессов. Вместо того чтобы вносить изменения в каждое объявление вручную, вы просто обновляете файл с параметрами — и все данные подтягиваются сами. С фидом можно настроить рекламу так, чтобы цена сама менялась во время акций, а объявления отключались, если товар раскупили.

Пример. Интернет-магазин одежды запустил кампанию в Яндекс Директе. В фиде указано, что на складе осталось одно платье конкретной модели. Как только его купят, остаток обнулится, и реклама автоматически выключится. Это защищает бизнес от лишних расходов, а клиентов — от разочарования: если товара нет, объявление с ним не появится.

Пример фида для рекламы автомобиля на Авто.ру. Источник: Справка Яндекс Директа

Как работает фид

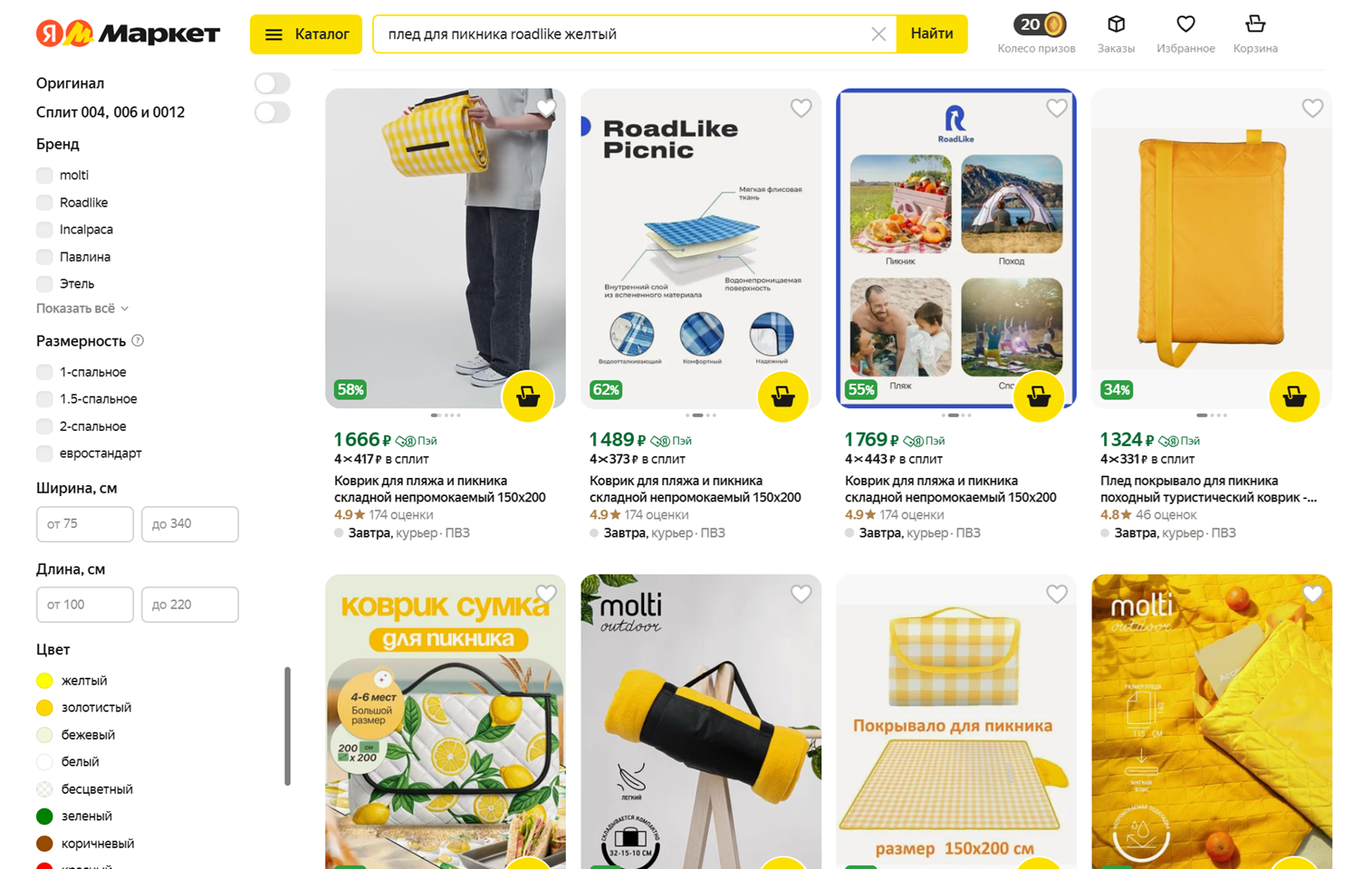

Фид передает всю нужную информацию о товарах: что из них есть в наличии, сколько стоит каждый продукт, его название и характеристики. Когда человек ищет что-то на сайте магазина, на маркетплейсе или просто задает в поиске, система сверяется с файлом и подбирает подходящие предложения для показа. Это помогает привлекать больше целевых клиентов и повышать конверсию.

Чем точнее и полнее заполнен фид, тем лучше система понимает, что и кому показать. Например, если потенциальный покупатель вводит запрос «желтый плед для пикника Roadlike», алгоритмы ищут в файле товары именно с такими характеристиками. Но если в фиде не указаны цвет или категория — плед может не попасть в верхние позиции. Пользователь просто не увидит его сразу и может уйти, не тратя время на поиски.

Чем больше информации указано в фиде, тем выше шансы, что система покажет пользователю релевантный товар, — это поможет увеличить продажи или целевой трафик

Где используют фиды

Фид применяют в разных точках взаимодействия с покупателем. Это помогает снизить нагрузку на команду и упростить процессы.

На сайте интернет-магазина фид нужен, чтобы карточки товаров обновлялись автоматически. Название, цена, остатки, фото — все подтягивается из таблицы, без участия менеджера. Это особенно удобно, если товаров много и ассортимент часто меняется. Например, когда запускают акцию на все продукты одного бренда, не нужно вручную менять цену в десятках карточек — достаточно изменить данные в файле.

Еще фид делает поиск по сайту точнее и удобнее. Так пользователь будет быстрее находить подходящий товар — это хорошо повлияет на поведенческие метрики. Например, снизится показатель отказов или вырастет глубина просмотра.

Фид помогает навести порядок в каталоге: по добавленным в него параметрам сайт может точнее настраивать фильтры

При работе с агрегаторами фид помогает загружать и обновлять карточки сразу на нескольких маркетплейсах. Так не придется менять ассортимент вручную — можно отредактировать данные в файле один раз, и они сразу обновятся на всех площадках. Это позволит быстро актуализировать информацию о товарах, избежать расхождений и синхронизировать каталог — например, на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете.

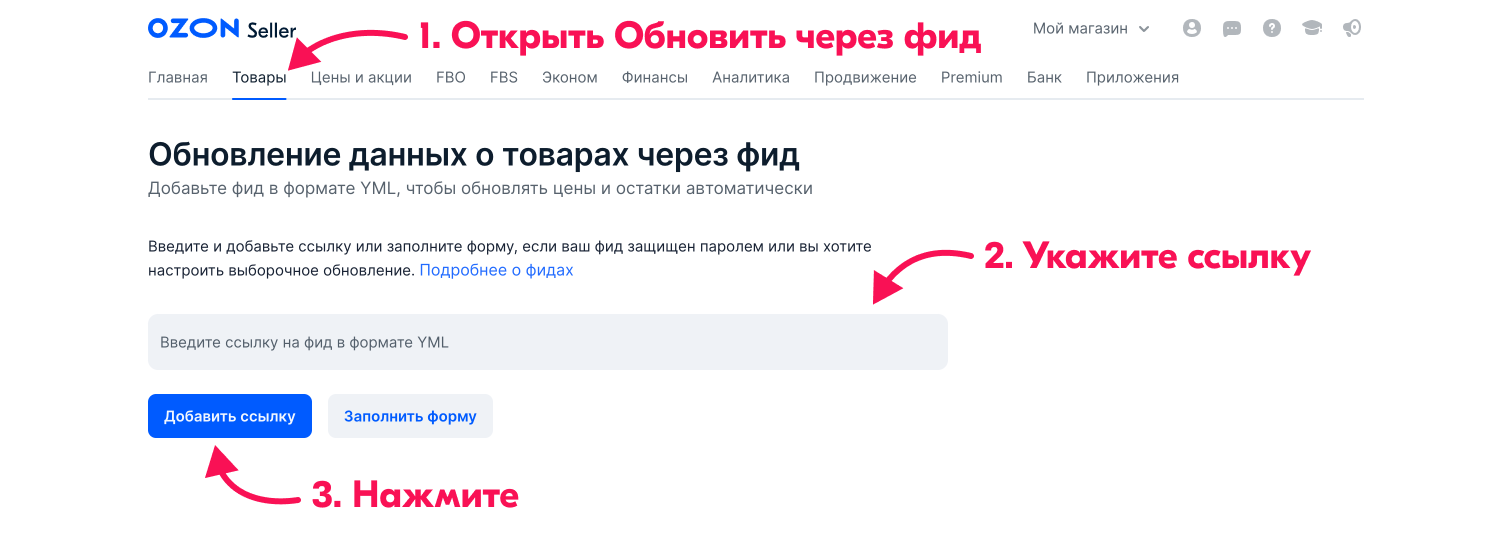

Добавить фид на маркетплейсах можно через кабинет продавца

В рекламных сервисах фиды используют для запуска кампаний — например, в Google Ads, Яндекс Директе или VK Рекламе. Благодаря файлу система автоматически подставляет подходящий пользователю товар, подтягивает о нем нужную информацию и генерирует описание.

Фиды особенно полезны для динамических объявлений и ретаргетинга. Например, покупатель просматривал шорты на сайте интернет-магазина, но не оформил заказ. Система найдет товар в фиде и покажет объявление именно с этой моделью и автоматически добавит в заголовок подходящие ключи. Это поможет сделать рекламу более персонализированной и повысить ее эффективность.

Реклама, которую создали на основе фида, выдаст конкретное название модели, а не просто «шорты со скидкой»

В CRM-маркетинге фиды — основа для персонализации во всех каналах: email, push-уведомлениях, SMS, мессенджерах, мобильных приложениях. Файл позволяет подставлять в коммуникации актуальные данные о продуктах, которые пользователь просматривал, добавлял в корзину или избранное. Например, если товар заканчивается, система автоматически отправит сообщение: «Это платье скоро закончится — успейте оформить заказ».

Фиды используют и в более сложных сценариях:

— напомнить о целевом действии через 1–2 дня;

— показать аналог, если товар закончился;

— предложить сопутствующие продукты после покупки;

— уведомить о снижении цены или поступлении нового размера.

С фидом рассылки становятся точнее и полезнее, пользователь получает персональное предложение в нужный момент. Это повышает кликабельность, улучшает пользовательский опыт и влияет на рост продаж.

Если товар подешевел, система автоматически отправит письмо об этом. Цена и фото подтянутся из фида

В каком формате бывает фид

Фиды можно создавать в разных форматах — от обычных таблиц до текстовых файлов в виде кода. Его вид влияет на то, как именно платформа прочитает данные и какие поля будут обязательными. Ниже расскажем о самые распространенных форматах, чем они отличаются и где используются.

XML

Стандартизированный текстовый формат с четкой иерархией тегов. Каждый товар описывается как отдельный блок с параметрами: название, цена, ссылка. Подходит почти для всех рекламных систем и маркетплейсов. Например, его используют в Google Ads, Яндекс Директе, VK Рекламе, СберМегаМаркете и других площадках.

YML

Это разновидность XML, которую разработали специально для загрузки фидов в Яндекс Маркет и Яндекс Директ. Также его используют в Mindbox и Ozon.

Структура YML включает общую информацию о товаре, оферы и список категорий. Преимущество такого формата в детализации: он позволяет передавать максимум характеристик по каждому товару и фильтровать их по нужным параметрам.

CSV

Это таблица, где каждая строка — отдельный товар. Ее можно открыть и редактировать в Excel, Google Таблицах или Numbers. В отличие от XML и YML, в этом формате нет обязательных параметров вроде габаритов или веса, поэтому можно задать только нужные вам поля. Благодаря этому CSV популярен среди тех, кто продвигает услуги.

Например, школа английского может загрузить в фид только название курса, цену, ссылку на лендинг и дату старта. С XML или YML так не получится — понадобится обязательно указать поля вроде наличия на складе.

TSV

Формат похож на CSV, но вместо запятых в нем используют табуляцию. Это помогает избежать ошибок при импорте, если данные содержат запятые внутри полей — например, в названии товаров.

Благодаря структуре и отсутствию лишних символов TSV-файлы часто весят меньше других форматов и обрабатываются быстрее. Их используют, когда важно точно отделить значения или когда фид получается очень большим.

JSON

Файл, в котором данные передаются в виде вложенных структур. Такой формат подходит, если фид формируется и передается программно — вручную собрать его будет сложно. JSON удобно интегрировать с API, CRM-системами и рекламными платформами.

Подходит для сложных товаров с дополнительными параметрами. Так, интернет-магазин электроники может передавать в JSON-фиде не только базовую информацию о продукте, но и вложенные параметры. Например, характеристики модели, список аксессуаров и варианты комплектации.

Требования к фиду

Чтобы фид корректно работал в рекламных системах, агрегаторах или на маркетплейсах, он должен соответствовать стандартам площадки. Их можно разделить на два типа: требования по структуре и по содержанию.

Структурные требования. Каждая платформа принимает определенные форматы фидов:

- Ozon — YML, доступные по протоколу HTTP или HTTPS;

- VK Реклама — XML, YML, CSV и TSV;

- Яндекс Маркет — YML.

Большинство площадок требует, чтобы фид был доступен по прямой ссылке и обновлялся не реже одного раза в сутки.

Требования к содержанию. В файле должны быть обязательные поля — те, без которых система не сможет корректно обработать данные. Причем у каждой платформы список свой:

- Ozon — артикул товара на Ozon, цена, остаток на складе;

- VK Реклама — уникальный ID, название, бренд, ссылка на товар и его изображение;

- Яндекс Маркет — название, категория, артикул, бренд, штрихкод, описание, габариты, цена, изображение.

Также у площадок есть опциональные характеристики — поля, которые указывать необязательно, но система их распознает и может использовать. Например, старая цена, название склада или дополнительные расходы на упаковку. Так товарная карточка или реклама будет более информативной.

А вот произвольные значения, которых нет в списке поддерживаемых, добавлять не стоит. Платформа их просто проигнорирует или выдаст ошибку, а в некоторых случаях это замедлит обработку фида.

Пример YML-фида для Ozon. Источник: База знаний Ozon

Как создать товарный фид

Существует несколько способов собрать фид — выбор зависит от объема ассортимента и задачи, для которой нужен файл.

Вручную. Нужно создать таблицу в Excel или Google Sheets, добавить в нее характеристики продукта — например, название, цену и категорию. Затем сохранить файл в нужном формате. Такой способ подходит для небольших каталогов до нескольких десятков товаров. Например, преподаватель онлайн-курсов может вручную составить фид с 10 программами обучения и загрузить его в рекламную систему.

Автоматически из CMS или учетной системы. Фид можно сформировать на основе данных сайта или системы управления товаром — через плагины или модули. Это оптимальный вариант для средних и крупных магазинов: обновления цен, остатков и названий будут происходить без ручного вмешательства. Например, интернет-магазин одежды может настроить выгрузку YML-фида для Яндекс Маркета с автоматическим обновлением раз в сутки.

Через генераторы фидов. Специальные инструменты собирают информацию об ассортименте и создают файл с нужными параметрами. С помощью платных генераторов удобно запускать рекламные кампании. Так можно создать более подробный файл, проверять семантику и релевантность посадочных страниц, на которые ведут объявления. Например, с помощью генератора маркетолог может подготовить каталог с акционными товарами для рекламы и добавить UTM-метки для отслеживания.

Какие ошибки могут возникнуть

Если фид составлен с ошибками, он может не загрузиться или работать некорректно. На практике чаще всего встречаются такие проблемы:

- Не указаны обязательные атрибуты. Например, пропущены id, title или price. Проверьте, что все обязательные поля заполнены и соответствуют требованиям площадки.

- Формат не подходит для конкретной площадки. Уточните, какие форматы фида поддерживает платформа, и загрузите файл в нужном виде.

- Ошибки в структуре XML или CSV. Например, неправильное число столбцов или незакрытые кавычки. Проверьте, чтобы строки в фиде не обрывались, а кавычки были парными.

- Ошибки в названиях атрибутов. Например, <g:Title> вместо <g:title>. Используйте только строчные буквы и конкретные названия, которые соответствуют правилам площадки.

- Не подходит размер. Некоторые площадки ограничивают максимальный размер фида. Например, в VK Рекламе лимит — 100 Мб при загрузке файлом.

- Фид загружен, но данные не отображаются. Проблема может быть в неправильной ссылке, категории или названии товара. В случае ошибки большинство рекламных систем и маркетплейсов сообщают о ней автоматически — исправьте ошибки в файле по рекомендациям платформы.

В VK Рекламе есть раздел «Диагностика», где можно найти отчет с ошибками в товарном фиде. Источник: Справка VK Рекламы

Главное о товарном фиде

- Фид — это файл с данными о товарах: названием, ценой, остатками, ссылками и другими параметрами. Он нужен, чтобы быстро передавать информацию в рекламные системы, маркетплейсы и агрегаторы.

- С помощью фида можно автоматически обновлять каталоги, запускать рекламу, настраивать динамические объявления и точный таргетинг. Это позволяет экономить время, снизить количество ошибок и поддерживать актуальный ассортимент на всех площадках.

- Формат и структура зависят от требований конкретной платформы. Чаще всего используют YML, XML, CSV, TSV или JSON.

- Файл можно собрать вручную, через CMS или с помощью генераторов. Для небольших каталогов подойдет ручной способ, но при большом количестве товаров лучше использовать автоматическую выгрузку.

- Ошибки в фиде могут привести к тому, что товары не загрузятся в систему или неправильно отобразятся в рекламном объявлении. Чтобы этого избежать, важно регулярно проверять фид и следить за требованиями площадок.

NPS (Net Promoter Score) — это индекс потребительской лояльности. Он позволяет понять, насколько клиентов устраивают товары или услуги компании, готовы ли они советовать ее другим. Метрику разработала международная консалтинговая фирма Bain & Company в 2003 году, а теперь ее применяют бизнесы повсеместно.

Чтобы рассчитать индекс, потребителей спрашивают: «По шкале от 0 до 10 каков шанс того, что вы расскажете о нашей компании родственникам, друзьям, близким, коллегам?». Затем покупателей делят на сегменты: промоутеры, нейтралы и критики. Далее можно задать вопросы, которые требуют развернутых ответов, например: «По каким причинам вы выбрали именно эту оценку?», «Какие преимущества и недостатки компании можете отметить?».

Подробнее о методологии расчета NPS рассказываем ниже в разделе «Как оценить результаты».

Почему бизнесу стоит отслеживать NPS

Контроль индекса потребительской лояльности помогает улучшить бизнес-процессы, а в перспективе — снизить затраты на привлечение клиентов и повысить прибыль. Компании стоит следить за NPS, чтобы:

Выявить сильные и слабые стороны бизнеса. Оценка NPS помогает понять, что клиентам нравится в компании и чем они недовольны. Если исправить недостатки и усилить преимущества, можно увеличить LTV — пожизненную ценность покупателя.

Стать более конкурентоспособными. Свой индекс NPS можно сравнивать с метриками других компаний в нише или средним показателем по рынку. Это позволит понять, отстаете ли вы или опережаете конкурентов и стоит ли менять стратегию поведения на рынке.

Повысить лояльность клиентов. Покупатели ценят, когда бизнес интересуется их мнением и учитывает его. Так компания укрепляет доверие аудитории. А еще контроль NPS позволяет работать с негативом: если вовремя узнать о недовольстве клиента некачественным продуктом или сервисом, можно отработать возражение, например предложить замену товара.

Ставить четкие цели. NPS может быть ключевым показателем эффективности, на который компания ориентируется при росте. Метрика содержит конкретные числа, и ее легко измерить, поэтому оценивать результат удобно.

Какие преимущества и недостатки есть у NPS

Показатель NPS можно рассчитывать и использовать в любых бизнес-нишах, метрика подходит малому, среднему и крупному бизнесу. Главное перед сбором данных — изучить плюсы и минусы этого показателя.

| Преимущества | Недостатки |

| ✅ Простая методология оценки: для сбора данных не нужны сложные системы BI-аналитики | ❌ Риск необъективности: клиенты могут отвечать нечестно — под влиянием эмоций или из желания поскорее завершить опрос |

| ✅ Понятный критерий измерения: благодаря конкретным числовым показателям данные легко интерпретировать и сравнивать | ❌ Поверхностность: одного индекса недостаточно для глубинного понимания сильных и слабых сторон компании, нужно проводить дополнительные исследования |

| ✅ Небольшая стоимость исследования: провести опрос можно вручную или с помощью недорогих инструментов автоматизации, таких как чат-боты |

NPS — простая метрика, которая позволяет быстро оценить лояльность клиентов без крупных затрат. Но, чтобы получить полную картину, стоит сочетать ее с другими методами оценки.

Как провести опрос для расчета NPS

Чтобы узнать достоверный показатель NPS, важно правильно собрать данные. Компании часто используют два метода опроса: интервью и анкетирование.

Интервью. Может проходить лично или онлайн. Сотрудник компании, например менеджер по клиентскому сервису, общается с покупателем один на один.

✅ Можно сразу задать уточняющие вопросы и получить большой объем данных. Например, если клиент поставил низкую оценку — узнать почему.

❌ Интервью сложно масштабировать: на каждый разговор уходит минимум 30–60 минут рабочего времени сотрудника. Метод не подходит для массовых опросов.

Анкета. Это может быть онлайн-форма на сайте, в мессенджере, социальной сети, а также бумажная анкета.

✅ Легко масштабировать, можно охватить тысячи клиентов без больших затрат времени. Также формы можно интегрировать с CRM и другими учетными системами, чтобы автоматически анализировать ответы.

❌ Объем данных ограничен, нет возможности задать уточняющие вопросы.

Клиенты не всегда охотно участвуют в опросах из-за нехватки времени. Чтобы мотивировать их поделиться мнением о компании, в обмен на интервью или заполненную анкету можно предложить подарок к заказу, крупную скидку.

Для максимальной объективности результатов выборка опрошенных должна быть разнообразной. Например, если провести интервью только с владельцами карт лояльности, большинство ответов будут позитивными, но могут не отражать реальную картину. В идеале стоит опросить всех клиентов компании.

Как часто измерять NPS у одного и того же человека — зависит от жизненного цикла покупателя и ниши бизнеса. Например, в гостиничной сфере можно попросить поделиться мнением об отеле сразу после того, как гость покинул номер. А если человек купил квартиру, девелоперу нет смысла через неделю спрашивать, устраивает ли качество строительства и материалов. За это время невозможно оценить их, поэтому лучше задать вопрос через год.

Как оценить результаты

Согласно методологии опроса, клиенты оценивают вероятность того, что порекомендуют компанию другим людям, по шкале от 0 до 10. Исходя из ответов, респондентов делят на три сегменты с разной степенью лояльности.

| Количество баллов | Название сегмента | Описание |

| 9, 10 | Промоутеры | Наиболее лояльные покупатели, которые с энтузиазмом советуют компанию, рассказывать о ее товарах или услугах |

| 7, 8 | Нейтралы | Относятся к компании без негатива, но и без ярких положительных эмоций. Если найдут более выгодные условия у вашего конкурента, уйдут к нему |

| 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Критики | Недовольны компанией, будут отговаривать близких от того, чтобы обращаться к ней |

Для расчета NPS из процента, который составляют промоутеры от общего количества опрошенных, вычитают процент критиков. Показатель может варьироваться от −100% до 100%.

Пример. Компания опросила 10 человек, из них 5, или 50%, оказались промоутерами, а 3, или 30%, — критиками. Согласно формуле расчета, NPS = 50% − 30% = 20%.

Как оптимизировать показатели NPS

Расчет индекса потребительской лояльности не самоцель. Чтобы анализ NPS принес пользу бизнесу, на основе результатов необходимо разработать стратегию по повышению доверия клиентов к компании.

Шаг 1. Изучить данные. Это можно делать вручную либо с помощью аналитических систем. Важно выявить тренды — повторяющиеся ответы. Это ключевые аспекты, на которых должна фокусироваться стратегия. Например, если 70% опрошенных жалуются на низкую скорость доставки, стоит задуматься, как наладить логистику.

Шаг 2. Сформулировать гипотезу по улучшению и внедрить ее. На этом этапе необходимо понять, какие изменения в бизнес-процессах нужны, чтобы повысить эффективность компании и лояльность клиентов. Например, в случае с доставкой можно найти новые виды транспорта и маршруты перевозки либо расширить сеть складов.

Шаг 3. Повторно замерить NPS. После внедрения изменений спустя 1–3 месяца снова проведите опрос и сравните новые данные с изначальными. Если индекс потребительской лояльности вырос, вы на правильном пути и стоит усилить успешные инициативы. Если показатель остался прежним или снизился, сформулируйте и внедрите новые гипотезы.

Помимо оптимизации бизнес-процессов, стоит работать с обратной связью от клиентов. Самые важные группы — промоутеры и критики. Тех, кто лоялен к компании и готов рассказывать о ней, необходимо поощрять, например внедрить реферальную систему с вознаграждением за приглашенных клиентов.

Игнорировать обратную связь от критиков не стоит, иначе NPS может снизиться. Вместо этого отвечайте на каждый публичный негативный отзыв — благодарите за отклик и объясняйте, как вы улучшили процессы в компании, чтобы исправить недостаток. Можно предложить критикам скидочный промокод на повторную покупку или подарок к заказу — возможно, после повторного сотрудничества они поменяют мнение.

Индекс лояльности клиентов: главное

- NPS (Net Promoter Score) — индекс потребительской лояльности. Он демонстрирует, насколько клиентам нравятся товары или услуги компании, хотят ли они советовать ее знакомым.

- Чтобы оценить метрику, покупателей спрашивают, насколько они хотят рассказывать о компании знакомым и близким, по шкале от 0 до 10. После изучения ответов опрошенных делят на сегменты по степени лояльности: промоутеры, нейтралы и критики.

- Формула NPS: % промоутеров − % критиков.

- Отслеживание индекса потребительской лояльности позволяет компании определить свои сильные и слабые стороны, усилить конкурентоспособность, повысить доверие клиентов и ставить четкие измеримые цели.

DIY, или Do It Yourself, — это рынок товаров, которые покупатель использует сам: собирает, клеит, чинит, перекрашивает. Это мебель из IKEA, краска и плитка из «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin), готовые наборы для творчества с маркетплейсов.

В 2024 году DIY-рынок в России вырос на 15–20% и продолжает расти: формат «сделай сам» помогает экономить, не зависеть от подрядчиков и заниматься любимым делом в удобном темпе. ¹

В статье разберемся, кто покупает DIY-товары, как и где их лучше продавать и что помогает выделиться среди конкурентов.

Что такое сегмент DIY

DIY, или «сделай сам», — это когда человек делает что-то своими руками: собирает мебель, монтирует технику, ремонтирует квартиру, занимается хобби или решает бытовую задачу без помощи специалистов. Это способ самовыражения, хобби или источник дополнительного дохода.

Для бизнеса DIY — это рынок с большим спросом и широкими возможностями. Он привлекает покупателей, которые хотят сэкономить, всё сделать сами и при этом получить качественный результат. Особенно активно DIY-сегмент растет в периоды, когда услуги мастеров становятся дорогими или недоступными.

Основные особенности сегмента:

- Низкий порог входа для клиента. Покупатель может начать с простых товаров и вернуться за новыми. Например, купить краску для стен, а потом — настенный декор.

- Потенциал повторных продаж. Люди чаще делают мелкий ремонт, а значит, регулярно покупают расходники. Потребители возвращаются за стройматериалами, сопутствующими и новыми товарами.

- Возможность выстраивать бренд через образовательный контент. Бизнес может привлекать и удерживать клиента с помощью полезного контента: видео, инструкций, подборок.

Тренды рынка DIY

85% россиян делают покупки онлайн чаще одного раза в месяц, согласно исследованиям. ² Это напрямую влияет и на рынок DIY: привычки потребителей меняются, и вместе с ними меняются каналы продаж, формат товаров и требования к продавцам.

В 2025 году рынок DIY популярен по нескольким причинам.

1. Высокие цены на капитальный ремонт За последние два года цены на стройматериалы в России повысились более чем на 30%, а на часть товаров — до 43%. ³ Из-за роста цен многие россияне чаще выбирают сделать частичный ремонт своими силами вместо капитального.

2. Доступность материалов

Рост интереса к DIY поддерживается тем, что в магазинах и на маркетплейсах становится больше инструментов и материалов для ремонта. А в интернете можно получить доступ к любым видео и инструкциям, которые помогают новичкам делать всё своими руками.

3. Поддержка отечественных компаний

Из-за трансформации экономики россияне всё чаще выбирают стройматериалы местного производства. По данным исследований, 85% покупателей ждут появления новых сильных отечественных брендов. ⁴

На смену крупным иностранным брендам уже пришли локальные производители и продавцы. Например, вместо ИКЕА открыли «Гуд Лакк» и Swed House. А «Лемана ПРО» и проект «Петербургский дизайн» открыли корнер с товарами для дома от петербургских производителей.

4. Рост онлайн-продаж

Покупки инструментов, стройматериалов и товаров для дома всё чаще происходят в интернете. По прогнозам, в 2025 году россияне потратят почти 8 млрд долларов на покупки электроники и DIY-товаров онлайн. ⁵

Причина роста продаж простая: интернет-магазины позволяют сравнивать цены, читать отзывы и заказывать с доставкой, не выходя из дома. Такой подход особенно ценят жители регионов, где выбор в офлайн-магазинах небольшой.

5. Тренд на осознанное потребление

Больше половины россиян выбирают отремонтировать старую вещь, а не купить новую. ⁶ Это связано как с экономией денег, так и с эмоциональной привязкой к вещам.

Какие продукты можно продавать на DIY-рынке

DIY-рынок охватывает разные сферы — от ремонта до хобби. Ниже рассказываем об основных направлениях.

Ремонт и строительство — отделочные материалы, инструмент, крепеж, сантехника, фурнитура.

Мебель и интерьер — товары, которые покупатель собирает сам: шкафы, столы, полки, модульные системы.

Сад и дача — теплицы, системы полива, грядки, заборы, уличное освещение, инвентарь для ухода за участком.

Электрика и инженерные решения — розетки, выключатели, кабель, светильники, готовые комплекты для электромонтажа.

Хобби и творчество — наборы для рукоделия, конструкторы, материалы для кастомизации и декора.

Экорешения и апсайклинг — материалы для реставрации, наборы для переделки вещей, системы вторичного использования.

Организация хранения — системы хранения, ящики, стеллажи и аксессуары, которые можно собрать или установить самостоятельно.

Умный дом и технологии — простые устройства и наборы для автоматизации: камеры, датчики, умные лампы и розетки.

Отдельно развивается цифровой DIY — онлайн-курсы, гайды и файлы для 3D-печати, с помощью которых люди учатся делать что-то своими руками без помощи специалистов.

Где продают DIY-продукты

DIY-товары можно продавать как в офлайн-магазинах, так и онлайн: на маркетплейсах и в соцсетях. Всего существует четыре основных канала продаж для DIY-товаров.

1. Ретейл-гипермаркеты

Сети вроде «Лемана ПРО», OBI, «Петрович», «Максидом» отвечают за основной офлайн-поток. Их сильные стороны: широкий ассортимент и возможность посмотреть товар вживую. В такие магазины удобно приходить за всем сразу — например, во время ремонта или переезда.

2. Маркетплейсы

На площадках вроде Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета» представлены крупные бренды и частные продавцы: мастера, ремесленники, локальные производства.

Здесь востребованы компактные товары, наборы и готовые решения, которые легко применить без привлечения специалистов.

3. Онлайн-магазины

Специализированные магазины сосредоточены на одном товаре, например осветительных приборах, мебели или инструментах для ремонта. Они делают упор на экспертность: помогают выбрать, дают советы и делятся полезной информацией.

Например, «Леонардо» — товары для рукоделия и творчества, «220 Вольт» — инструменты.

4. Прямые продажи, или D2C

Прямые продажи используют небольшие бренды — например, те, кто делает мебель, декор, экотовары или наборы для творчества. Они продают напрямую, без посредников: рассказывают о себе, собирают вокруг себя сообщество и стараются уделить внимание каждому покупателю.

Плюс — они сами управляют всем процессом, от первого контакта до покупки. Минус — на старте сложно с доставкой и рекламой.

Как продвигать продажи в DIY-сегменте

Сегодня мастера и локальные бренды могут продвигать товары без сайта, склада и большого бюджета — благодаря онлайн-инструментам. Главное — выбрать подходящий канал и понять, как он работает. Рассказываем, какие инструменты хорошо работают в DIY и почему.

1. Маркетплейсы — решение для быстрого старта

Маркетплейсы — быстрый и доступный способ выйти в онлайн без затрат на собственную инфраструктуру. Платформа предоставляет витрину, логистику, платежную систему и клиентскую поддержку.

Такой формат особенно удобен для небольших компаний и мастеров: площадка сама приводит трафик, а продавцу остается сосредоточиться на товаре и контенте.

Минусы — высокая конкуренция и комиссия с каждой продажи.

2. Контекстная реклама через «Яндекс Директ»: точечные клики по запросам

Контекстная реклама в «Яндекс Директе» помогает привлечь аудиторию в момент спроса — когда человек сам ищет нужный товар.

Такой формат подходит для тестирования гипотез и гибкого управления бюджетом: вы платите только за клики, а статистика позволяет точно оценить эффективность.

3. Контент-маркетинг

Полезный контент помогает привлекать внимание и развивать доверие покупателя. Видеоинструкции, примеры использования, лайфхаки и обзоры делают товар понятнее.

Покупатель не просто видит продукт, но понимает, как и зачем его использовать, — это повышает вероятность покупки.

4. Соцсети: диалог с аудиторией

ВКонтакте, Telegram, «Яндекс Дзен» и другие соцсети — недорогой способ для мастеров и локальных брендов достучаться до целевой аудитории. Соцсети не требуют больших затрат на запуск и дают прямой доступ к целевой аудитории, а еще шанс вирусного эффекта, например залетит один рилс — и заявки кратно увеличатся.

Формат работает лучше всего, если показывать, как товар используют в жизни: делиться видео, отзывами, фото до и после и запускать активности, которые вовлекают аудиторию.

5. Реклама через блогеров и DIY-инфлюенсеров

Сейчас набирают популярность блоги в формате «ремонт своими руками»: сталинки, дачи, хрущевки и даже съемные квартиры. Там органично вписываются любые DIY-товары — от краски и шуруповертов до плитки, герметиков, наборов для электромонтажа или готовых подборок для ремонта.

Такая интеграция выглядит не как реклама, а как честный опыт. Блогер показывает, что купил, объясняет, почему выбрал именно этот продукт, и сразу демонстрирует, как он работает. Подписчики видят процесс от и до: распаковку, применение, ошибки, выводы. Это создает эффект присутствия и повышает доверие, как если бы друг показал, что у него сработало.

Для сотрудничества необязательно выбирать блогеров-миллионников. Часто лучше работает реклама у нишевых авторов с активной и вовлеченной аудиторией, которые честно рассказывают о плюсах и минусах. Можно договориться на бартер, плату за интеграцию или даже работать через промокоды и проценты с продаж.

6. Работа с отзывами и репутацией

Отзывы — ключевой элемент доверия. Большинство покупателей читают их перед покупкой, особенно в DIY-сегменте. Если есть быстрая и адекватная реакция на отзывы, то будет рост лояльности и повторных продаж.

7. SEO — поисковое продвижение

SEO помогает сделать товары и сайты заметными в поисковой выдаче и приносит стабильный поток заявок.

Например, если пользователь ищет «краска для забора зеленая, быстро сохнет», а у вас на сайте опубликована статья именно с таким запросом — велика вероятность, что читатель перейдет к вам. Это повышает шансы на продажу и снижает зависимость от платного трафика.

Что важно учитывать при продвижении товара в DIY сегменте

DIY-покупатели — это люди, которые сознательно выбирают делать что-то своими руками. Они не хотят переплачивать подрядчикам, стремятся разобраться сами и любят контролировать процесс. Это, как правило, практичные, внимательные люди: изучают инструкции, читают отзывы, сравнивают варианты.

Поэтому продвижение должно быть максимально наглядным, честным и полезным. Показывайте, как работает продукт, объясняйте, зачем он нужен и как решает конкретную задачу, — так будет проще завоевать доверие и продать.

1. Понимание аудитории

У DIY-покупателей своя мотивация и свои страхи. Кто-то боится накосячить и зря потратить деньги. Кто-то переживает, что не справится без опыта. Часто им не хватает простых пошаговых объяснений, наглядных инструкций и уверенности, что выбрали нужный товар.

Что с этим делать бизнесу:

- Подсвечивайте, как легко использовать товар, даже без опыта.

- Добавляйте видео и примеры: до и после, обзоры, реальные кейсы.

- Показывайте, какую задачу решает продукт. Например, не просто стеллаж, а стеллаж, который можно собрать без инструмента за 15 минут.

- Следите за вопросами в отзывах и комментариях — это подсказки, чего не хватает клиенту.

- Отвечайте на сомнения прямо в карточке товара, например пишите, что можно использовать без специального инструмента.

Так вы поможете покупателю быть более уверенным в покупке.

2. Четкие и наглядные фото

Когда человек выбирает товар для ремонта или хобби, ему важно понять, как это выглядит в реальности и как этим пользоваться. Покажите товар с разных ракурсов и в деле.

Если товар нестандартный по размеру — покажите его рядом с рукой или инструментом.

Простых фото на белом фоне мало — добавьте кадры процесса работы: кисть в руке, дрель в работе, плитка на стене

3. Простые и честные описания

Вместо общих фраз говорите прямо и по делу: не «уникальный инструмент», а «помогает закрепить полку за 1 минуту — без дрели и пыли».

Если это не профинструмент, не перегружайте описания техническими словами. Пишите так, как говорят покупатели.

4. Удобный путь к покупке

Даже хороший товар не купят, если человек запутается на сайте. После клика по рекламе он должен сразу увидеть сам товар, цену и кнопку «купить».

Избегайте лишних шагов: регистрации, форм, переходов между страницами. Чем проще путь — тем выше шанс, что человек дойдет до оплаты.

5. Понятные условия доставки и возврата

Порой покупатели переживают: подойдет ли товар, как быстро привезут, можно ли будет вернуть. Снимите эти вопросы заранее: укажите сроки доставки и условия возврата.

Какие метрики важны для продвижения в сегменте DIY

Это показателями, которые помогают понять, работает ли стратегия, где сломалась воронка продаж и что улучшить.

Условно все метрики можно разделить на три группы: продажи, маркетинг и удовлетворенность клиентов.

1. Метрики продаж

Это показатели, которые напрямую сообщают, как идут дела с выручкой и конверсией: объем продаж, количество заказов, средний чек, повторные покупки.

На маркетплейсах часть этих данных можно смотреть в личном кабинете продавца, а при продажах с diy-сайта — через CRM и аналитику.

2. Метрики маркетинга

Это показатели, которые помогают понять, насколько хорошо работает реклама: просмотры карточки товара, CTR, CPC, CPA, источники трафика, охваты и вовлеченность.

3. Метрики удовлетворенности клиентов

Покупатели в DIY-сегменте ценят надежность и понятность. Поэтому важны метрики, которые отражают их мнение и поведение после покупки: оценки и отзывы, время ответа на вопросы покупателей, возвраты и отказы, NPS.

4. Особенности метрик на маркетплейсах

Если вы продвигаетесь через маркетплейсы, внимательно отслеживайте просмотры карточки товара, добавления в корзину, избранное, CTR обложки и названия, скорость обработки заказов и сообщений, рейтинг магазина и товара.

Эти данные доступны в аналитике личного кабинета продавца на каждой платформе.

Метрики для DIY-сегмента

| Тип метрик | Что отслеживать |

| Метрики продаж | объем продаж; количество заказов; средний чек; повторные покупки. |

| Метрики маркетинга | просмотры карточки товара; CTR; CPC; CPA; источники трафика; охваты и вовлеченность. |

| Метрики удовлетворенности клиентов | оценки и отзывы; время ответа на вопросы покупателей; возвраты и отказы; NPS. |

Пошаговый план развития в DIY-сегменте

DIY-рынок растет, но и конкуренция усиливается. Чтобы выделяться, нужно быть ближе к покупателю, решать его задачи и говорить на его языке. Собрали практические подходы, которые помогут развиваться в DIY-сегменте и выстраивать стабильные продажи.

1. Представляйте товар как решение проблемы

Подчеркивайте практическую пользу. Замените «уникальный саморез с защитным покрытием» на «саморез, который не ржавеет даже в ванной — подойдет для влажных помещений: туалет, кухня, балкон».

Люди покупают не товар, а результат.

2. Упрощайте выбор

Покупатели не обязаны разбираться в дюбелях и шпателях. Помогите им: создайте готовые наборы, например всё для поклейки обоев, подпишите, для кого товар — для новичков или не требует опыта.

3. Будьте там, где вас ищут

Не все покупатели идут в Google. Кто-то ищет в ВК, кто-то смотрит видео на YouTube или читает советы в Telegram. Например, дедушка с планшетом может искать в ВК «как утеплить балкон», и, если ваше видео ему попадается, он уже потенциальный клиент.

Создавайте контент под такие запросы. Делайте короткие видео, инструкции, посты — и размещайте на популярных платформах.

4. Поддерживайте постоянных покупателей

DIY не разовая покупка. Люди докупают материалы, инструменты, расходники. Работайте с этой аудиторией: предлагайте скидки и бонусы для повторных клиентов, введите программу лояльности — особенно для мастеров, дачников, ремонтников, — напоминайте о новинках или сезонных предложениях через рассылки, мессенджеры или соцсети.

5. Давайте живую поддержку

Одна из сильных фишек — онлайн-консультации, возможность задать вопрос. Даже чат-бот или голосовые ответы на частые вопросы могут сильно увеличить доверие и продажи.

6. Учитывайте сезонность

Весна и лето — пик дач, ремонтов, отделки, уличных работ. Осень — утепление, окна, кровля, подготовка к зиме. Зима — интерьер, свет, мелкий домашний ремонт, декор.

Планируйте заранее, меняйте витрину, запускайте акции, адаптируйте рекламу под сезонный спрос.

7. Продавайте не товар, а идею

Покупатели не покупают просто шуруповерт — они покупают возможность повесить полку. Поэтому, продавая краску, показывайте комнату до и после покраски стен.

Выводы